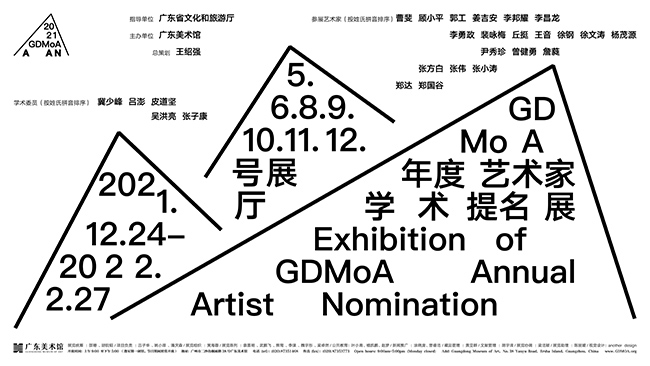

多媒体导览|GDMoA年度艺术家学术提名展

为积极响应国家“十四五”规划,助力广东文化强省建设,提升文化凝聚力和影响力,广东美术馆自主策划“GDMoA年度艺术家学术提名展”项目。项目于2021年正式启动,首届展览将于2021年12月24日开幕。

在展览期间,为了让公众深入了解艺术家及作品背后的故事,广东美术馆公共教育部制作多媒体导览资源,介绍参展作品及此次展览的意义,观众可通过多种方式进行阅读和分享。

教育项目策划:叶小青

教育项目负责:赵梦

教育项目助理:李嘉仪

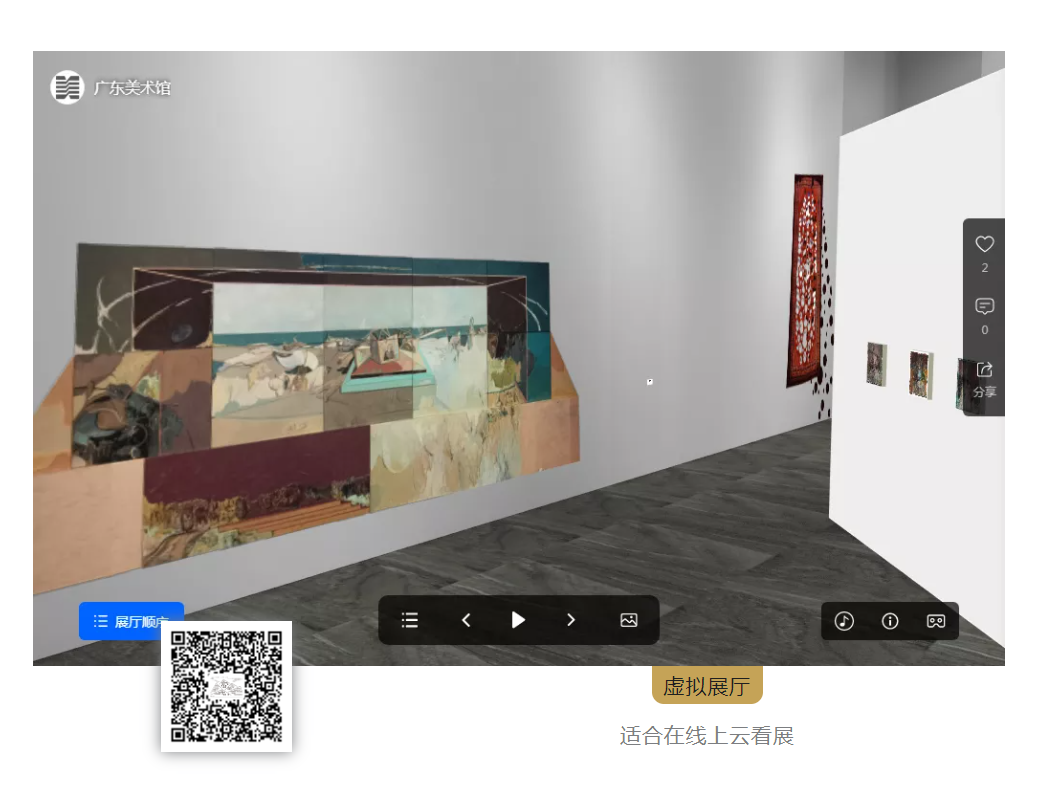

虚拟展厅及微信导览平台

+ 点击这里,在电脑上访问虚拟展厅。扫上方二维码,在手机上访问虚拟展厅。

+ 微信扫码获取微信导览内容。

图文导览

【提名人介绍】

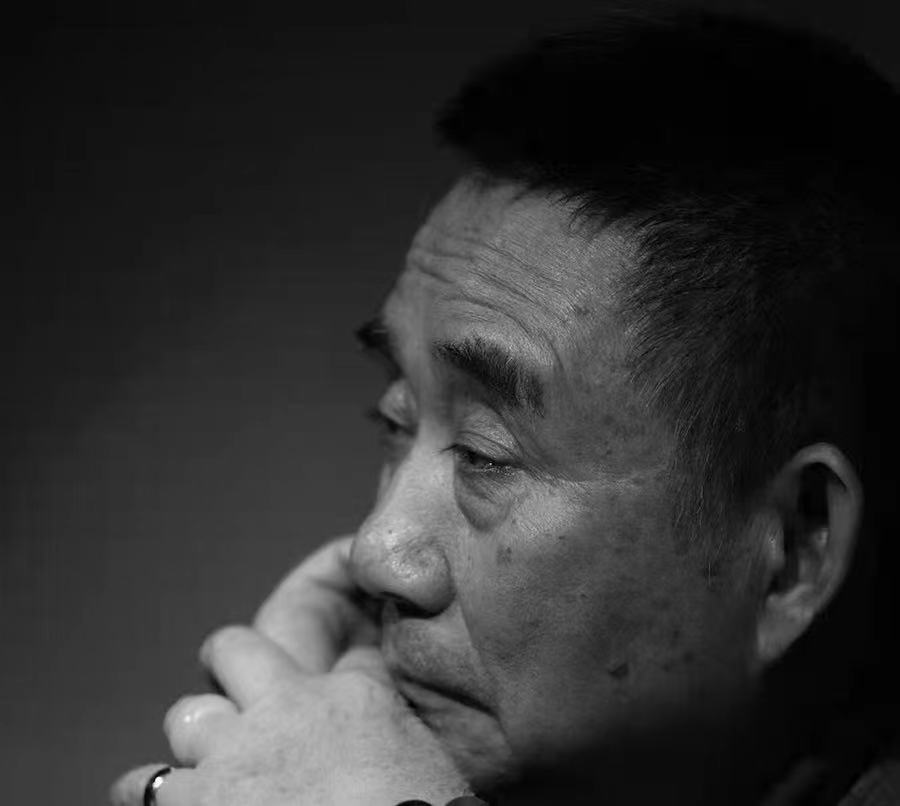

王绍强

GDMoA年度艺术家学术提名展总策划、提名人

提名艺术家

曹斐、郑国谷、李邦耀

提名推介词

城市是曹斐作品的关键词,高速城市化带来的影响则是她的重要主题,作为多媒体艺术家和电影制片人,她的作品通常涉及探讨技术化和机械化世界中的孤独现象以及数字资本主义和城市扩张的社会后果。曹斐擅长利用黑色幽默和超现实的美感来表现经济增长、城市发展和快速全球化导致的人在生产与生活中遭遇的异变。通过融合超现实主义,流行文化和纪录片的元素,她创造出独特的视觉语言,构建出真实又虚幻的场景,从容地揭示了当下人们对现实理解和自我认知的变化。

郑国谷的创作涉略及其广泛,从摄影、绘画、雕塑到录像和装置,他的作品往往是对社会关系,传统文化,地理环境,复杂空间形态和日常生活的哲学探讨以及对艺术能量学的研究与实践。郑国谷本次展出的系列作品表现出他对人体在感知过程中存在的能量流动的敏锐洞察力,他将人体作为探测仪器,以此展现了生命能量在思考和工作过程中运动的轨迹,他通过发掘个体能量回归共体磁场,利用准确,简洁的符号展示了艺术创作时与宇宙能量轨迹的密切关系。

李邦耀的作品充满了各种熟悉的“符号”,他通过对特定生活物品的定义和提炼,在弱化功能性的同时强调了这些物品成为具有文化属性符号的可能性——即与人们的趣味审美息息相关。他的作品既冷静客观,又具有极强的反思性,从讨论家居装饰演变的角度入手,李邦耀使用立体化的视觉语言和大量重复出现的物品,探讨当代社会背后的家庭关系、生产关系、消费形态、劳动价值和其他社会形态的变化,强调物品所承载的精神能量。

总策划简介

王绍强,现任广东美术馆馆长,教授、博士生导师,享受国务院特殊津贴专家,兼任中国美术家协会理事、广东省美术家协会副主席,中国美术家协会策展委员会委员,全国美术馆专业委员会委员。中国艺术研究院研究员、博士生导师,曾任广州美术学院视觉艺术设计学院院长。参与策划广东百年美术大展,是2017广州影像三年展,2021广州影像三年展,第六届广州三年展的总策划与文献展策展人。2008年入选广东省高校“千百十工程”培养对象,2009年入选广东省“十百千”工程培养对象,2013年被评为广州美术学院教学名师,2017入选“广东特支计划”宣传思想文化领军人才,连续两次被评为“中国艺术权力榜”上榜人物,被评为《国家美术》风云人物。现生活、工作于广州。

吴洪亮

GDMoA年度艺术家学术提名展学术委员会委员、提名人

提名艺术家

徐钢、姜吉安、张伟

提名推介词

徐钢是苏州人,也许有古代吴门大师们的庇佑与引航,文徵明及其传人对自然的细腻经营似乎也继承在徐钢的画中。他的山水有一种内在的深远,纵横于画中的天地、时空的今昔。墨色之微妙诱人凝视,仿佛是充盈着灵魂的生命体,往往在方寸之间变化出奇绝或平缓,雄浑或温婉。不论是云气、山石,或是天空、树丛,细节的制造毫不刻意,笔的能量被尽可能地激发。中国画特别讲究传统,但如何吸收传统又不被传统捆住手脚,这是历来中国画家都难以避免的难题。徐钢深深扎根于传统,日常在笔头的实验与实践让他的技法和心灵能够实现一次次的蜕变。但凡仔细读过徐钢画作的人,想必不会忘记那些缥缈变幻又巍然矗立的群山,那里山高水长,是一片惹人向往的平静之地。

姜吉安的绘画在追问“物”与“画”的关系,它们总是指向文人生活中的个别物件及它们所象征的风雅。这让姜吉安的画有一丝亲和,也让画面前的时间被延长。“物”的理念与形象,以及人赋予它们的语词或再现它们的图画等,都构成了“物”的图像。姜吉安的绘画本身出发于对“物”的辨析与解剖,这些具体的“物”在物理意义上被解构,原始功能被作者覆盖了新的意义,而它们在画面上构成了画作的物质性,所形成的图画则是一种全新的图像。如同物理实验,而作品像是他的实验报告,姜吉安不断打碎物与其功能、重组意义之间的固有锁链,如此细微而叛逆的思辨、暴烈而雅致的过程,让绘画的时间在各个维度延长,而创作本身成为一个综合的行为体系。

张伟的艺术之路好比一次又一次修行,在不断发现课题、反复琢磨、持续实验的中盘旋而上,并颠覆、超越自我。张伟的艺术总是冷静的,传统与自然对他而言是取之不竭的宝藏。山水、风景、衣纹、星空,不论是日常的细节,还是广袤的宇宙,对于张伟而言,这些都是理解并抵达更宽阔的世界的通道。这就是张伟的“格物致知”。正因如此,他总能找到恰到好处的支点,赋予作品恒久的能量,令它们具有怀抱万物的胸怀。厚实而细腻,也现实,也悠远。张伟对图像的执着研究让人很难不想起意大利文艺复兴的巨匠,而他始终保持的诗意与博大的关怀又像是可登庙堂、可隐山林的古代中国士人。正是这样扎实而准确的探索,让张伟可以找到艺术的令人可敬的自由。

学委简介

吴洪亮,全国政协委员、北京画院院长、中国美协策委会副主任兼秘书长、北京美协副主席。

吴洪亮是齐白石及20世纪美术史研究专家及具有影响力的策展人。2008年,参与北京奥运会开闭幕式及雕塑项目。在他的主持下,北京画院美术馆入选首批9家国家级重点美术馆,所推出的展览,连续多年获文旅部颁发的十余个奖项。吴洪亮参与策划将齐白石的艺术带到澳门、匈牙利、日本、希腊等国家及地区展出。2015年,被评为中国文化部优秀专家称号。2019年,担当威尼斯双年展中国馆策展人。2020年,参与策划2022冬奥会公共艺术项目。他参与组织“策展在中国”论坛、齐白石艺术国际论坛等有影响的学术项目。近年来,有多篇论文发表在《文艺研究》《美术》《美术观察》《美术研究》等专业刊物,出版专著《一叶知秋》。

冀少峰

GDMoA年度艺术家学术提名展学术委员会委员、提名人

提名艺术家

詹蕤、徐文涛、郑达

提名推介词

图像与数据构成了詹蕤视觉表达的关键词。数据的图像化与可视化一直是詹蕤苦心孤诣探求的问题。詹蕤的视觉图像世界带有明显的大数据时代的文化症候。詹蕤的视觉讲述就是大数据时代艺术的一种经验。数据的获取,存储,分析,整理,以及流量,涨幅,走势……透过数据的图像化与可视化,数据不仅在侵袭着社会空间和人们的心理空间,亦在催生新的产业,当然也催生着艺术经验的迭代。数据即标准,数据令人敬畏,又让人膜拜。因为数据背后是信息,是服务。所以詹蕤的视觉图像叙事不可避免地又带有着强烈的政治经济学色彩。因而政治性,数据背后的政治才是其视觉表达的关键所在。

徐文涛的视觉图像扑面而来的是一种历史的沧桑感。网状线条的纠结,残破的墙面,历史符号、文化符号的堆砌,热点事件的凸显,再一次把徐文涛的视觉叙事逻辑拉回到社会结构的急剧变化中。当我们置身于多种文化交错中,多种文明的混搭交融中时,传统的、现代的、农耕的、现代工业和当代文明的,这些现代性问题突然叠加在一起,加之传统文明在现代文明转型中,如何从去传统到再传统,如何从去中国化到再中国化,从而建构起一个有着现代文明秩序的未来。由此亦可发现徐文涛视觉叙事的转向。他由身体叙事逐渐转向社会叙事的努力和勤奋,他由局部问题开始了对人类生存实境的思考。

面对郑达的视觉文本,他带来的并不仅仅是影像装置机械这类艺术的形态,其实带来的或说隐匿着的是另一种形式的革命。在其复杂的充斥着科技数据和逻辑演算的过程中,看到了艺术新一代特立独行的视觉表达。郑达呈现出的绝对是一个机器的领地,在机器的领地中,他作为一个版主,他带着实验室年轻团队在构筑建造着一个新的“机器人群”,由此进入人类视为经典的美术馆,并营构出一个人工智能的虚拟世界的想像空间。郑达深受芯片、大片和薯片的熏陶,而游戏、社交网络已成为他日常,因而也影响着他的生活方式、思想方式和艺术表达方式,在其视觉表达间,阅读者在新奇与惊艳的同时,在兴奋和愉悦的同时,紧张和恐惧更是深含期间。

学委简介

冀少峰,批评家、策展人,现任湖北美术馆馆长,第十四届中国美术批评家年会轮值主席,中国雕塑学会副秘书长,中国文化艺术发展促进会当代艺术专业委员会副主任;国务院政府特殊津贴专家;文科岗二级教授。

获评第55届威尼斯双年展唯一一项组织策划特别贡献奖和最佳策划奖。

出版专著《中国当代艺术批评文库:冀少峰自选集》(北岳文艺出版社)、《品图:冀少峰艺术批评文集》(河北美术出版社)、《我就是你:岳敏君》(吉林美术出版社)。

张子康

GDMoA年度艺术家学术提名展学术委员会委员、提名人

提名艺术家

王音、尹秀珍、杨茂源

提名推介词

王音的绘画作品带有一种超脱时空的力量。他的作品沉稳、内敛,充斥着一种古典性,画面多由灰调子组成,完整的色块构筑起画面中的人物和背景,和谐且平衡。王音作品中的主体往往来自于他日常生活的截取片段或模糊的记忆线索,那些停留在艺术家早期学习和生活之中的形象随着时间的流逝、在艺术家的主观能动下产生变形,且愈发平面化,令人联想到20世纪现代主义时期的艺术作品,同时兼具苏派风格。这些在写实与抽象之间不断转换的形象,如同拼贴的构图和灰调子共同形成了艺术家特有的风格,让人在从他自身经验寻找他的创作线索的同时,不得不从艺术史中找寻其创作思路的蛛丝马迹。

尹秀珍从上世纪90年代就开始进行当代艺术创作,她的作品拥有一种女性特有的感性和温情,而其探讨的问题往往又超出个体生命的领域,升华至某一集体记忆与经验。同时,尹秀珍的创作兼顾在地性,她常在某一地区的特殊语境启发下,逐渐完善自身创作思路,形成完整的视觉表达。纺织物作为尹秀珍最常使用的材质之一,本身即带有某种视觉象征性,其拥有的日常和人文属性赋予艺术作品一种情感的共通性。本次展出的作品《拼一块天空》再次使用了纺织物,其题材来自于中国传统神话“女娲补天”,是艺术家在当下疫情的境况下,对这一断裂世界所做的回应和美好期盼,同时也是艺术家多年创作思路的延续,是她对个人、集体、家庭和社会所做的再一次深入思考。

杨茂源的作品充满了各种“圆形”,这种在中国文化中象征和谐的图形在他的作品中一以贯之。事实上,与其说是杨茂源对“圆”这一形式孜孜不断的追求,不如说是他对于“和谐”本身拥有某种执念,这使其作品呈现出一种均衡、对称的质感。无论是他早年的代表作,即那些圆形的人物或动物雕塑,还是近期的创作,都围绕在这种古典主义美学周围。在他的近作中,他对这种古典主义和谐的喜爱依旧延续下来。他在不同国度和文化中游走,然后从这其中的旅程记忆中选取素材,将它们重组、变形,混淆着以往的视觉经验和创作思路,将自身的创作不断外延,作品愈发呈现观念性,不断折返于古典与当代之间。

学委简介

张子康,现任中央美术学院美术馆馆长、教授、博士生导师,《美术馆》杂志主编,中央美术学院艺术与科技研究院副院长,兼任中国美术家协会理事,中国美术家协会实验艺术委员会副主任,全国博物馆协会美术馆专业委员会副主任。主持策划、编辑出版各类文学、艺术图书千余册,多次荣获国家级图书奖项;著有《美术馆》(合著)、《文化造城》(合著)、《艺术博物馆理论与务实》(合著)、《跨界生存》(专著)、《张子康》油画作品集、《张子康——疆域》影像作品集等,并发表百余篇艺术理论相关文章。策划众多在国内外颇具影响力的大型艺术展览,如“马克·夏加尔”中国首展,“雷安德罗·埃利希——太虚之境”“安尼施·卡普尔”“悲鸿生命——徐悲鸿艺术大展”“超越”西海美术馆开馆大展等。他创作的绘画作品多次参加国内外重要学术展览。

皮道坚

GDMoA年度艺术家学术提名展学术委员会委员、提名人

提名艺术家

郭工、曾健勇、张方白

提名推介词

郭工以其出人意表的“格物”方式对自然物进行意义的解构和重建。他的“雕塑”是对自然物的“语言重塑”,与此同时也是对传统雕塑观念的刷新。郭工的“语言重塑”令自然物成为具有新的观看意义的生命体,自然物的生命由此而得到彰显、延异;艺术家对生命的感悟与思考亦因此而变得可以直观、可以触摸,并且是可以体验与感知。郭工的创作基于人的实践及其本质,他往往以“顺应”而非“破坏”的方式去试图接近真理。在他看来,那些可能存在的“真理”,都蕴藏在来之不易却又微不足道的事物当中,并始终保持着高贵的沉默。

曾健勇的新绘画源于中国传统绘画多义朦胧的水墨渲淡方式,他由此创造出自己的彩色新世界。他的极具超现实意味的彩色新世界呈现出当下存在的诸多新维度,折射出与传统水墨艺术几乎是全然不同的当代文化与社会学意义,他的描绘或隐喻因此而引发我们对生存意义的诸多思考。而在以其独特的艺术方式展现自己对当代社会存在的感知体验时,他的作品又流露出深厚的东方水墨精神。基于对绘画空间的深入研究,将传统的水墨描绘发展为“场景绘画”,以其综合宏大的“绘画剧场”表达艺术家对当下生活的感知与体验,是曾健勇对当代水墨的杰出贡献。

张方白以黑、白为主要语言要素的绘画直指人心。它们既不同于西方抽象表现主义绘画,也不同于中国传统的大写意绘画。油画材质之厚重感、肌理感与水墨艺术之随机渗透、自由流动感的奇妙结合,为我们提供了前所未有的视觉经验。张方白的绘画继承中国传统绘画形上之思的精神性特质——对“道”的体悟与追寻,表达他对现代人“精神离去的悲哀”和“信仰缺失的忧郁”。媒介掌握的出神入化,厚重感、力量感和精神强度的充沛,皆源于艺术表达上的自觉。从东方传统艺术语言内部寻求途径进入当代语境,张方白的绘画是成功的范例。

学委简介

皮道坚,1981年毕业于湖北艺术学院研究生班美术史论专业,毕业后留校任教。20世纪80年代曾参与创办及编辑《美术思潮》,任编委、副主编。1988年被聘为中国美术家协会理论委员会委员。

1992年调华南师范大学美术系,曾先后任美术系副主任、主任,美术学专业硕士研究生导师组组长、校学术委员会委员,华南师范大学美术系教授,多所院校、美术馆客座教授、研究员。

曾策划和主持多种展览及学术研讨会,现为中国美术家协会策展委员会副主任、广东美术馆学术委员会副主任、湖北美术馆客座研究员、广州红专厂当代艺术馆艺术顾问。

吕澎

GDMoA年度艺术家学术提名展学术委员会委员、提名人

提名艺术家

李勇政、张小涛、李昌龙

提名推介词

李勇政是一位善于用综合材料和多种艺术形式,严肃探讨社会话题的艺术家。他的作品没有过多地修饰和点缀,往往直截了当地向观众展示自己的观点,准确清晰且一目了然,这是一种稀缺的艺术品质。而他对个体与集体,多种群之间文化差异与问题的观察,也向我们呈现了,那些不太被主流社会和媒体关注到的场景。不过,这些场景却是我们这个时代文化注脚的重要组成部分。因此我相信,李勇政的作品会是未来艺术史撰写者们需要审视的对象。

张小涛的创作显示了他的艺术综合能力,以及他对社会时实事件观察与概括的独特性角度。他从1990年代开始,就对艺术社会学表现出了独特的天赋,并以此贯穿了他的所有创作轨迹。在张小涛的作品中,我们能感受到艺术对社会最大的价值,就是启示性和反思性,艺术是时代的见证者、记录者,也是反思者。

作为一位画家,李昌龙的作品呈现出的气质与问题性,绝对不仅仅只是二维的。艺术家在日常生活中对各种复杂问题,以及对作为它们表象的图像之间复杂关系的思考,使得他的创作让不同学术背景和知识系统的人,都能在他的画面里找到自己关注的问题点和兴趣点。这种能力让他的绘画具有了图像知识的绵延性和深度的隐喻性,并由此获得了更多的可能性与被观众想象的空间。

学委简介

吕澎,艺术史家。1956年出生于四川重庆。1990年—1993年任《艺术•市场》杂志执行主编;1992年为“广州双年展”艺术主持;2004年,中国美术学院博士研究生毕业,获博士学位。2005年—2016年任中国美术学院艺术人文学院副教授。现为银川当代美术馆艺术总监,那特艺术学院院长,四川美术学院教授,澳门科技大学特聘教授。

2009年,53届威尼斯双年展特别邀请展“给马可波罗的礼物”策展人(联合策展人阿基莱·伯尼托·奥利瓦(Achille Bonito Oliva)。2011年,“2011成都双年展”总策展人。第55届威尼斯双年展特别邀请展“历史之路”策展人(联合策展人阿基莱·伯尼托·奥利瓦;2017年10月与2019年为首届和第二届安仁双年展总策展人。

主要著作有:《20世纪中国艺术史》《如何学习研究艺术史》《中国当代艺术史:2000—2010》。

主要翻译著作:《塞尚、凡·高、高更书信选》《论艺术的精神》《风景进入艺术》等。

【提名艺术家作品】

亚洲一号

曹斐

单频高清影像,彩色,有声

63分钟21秒

2018年

作品由纽约所罗门·R·古根海姆美术馆为何鸿毅家族基金会中国艺术计划委任创作

鸣谢:艺术家、维他命艺术空间及Sprüth Magers

曹斐《亚洲一号》作品介绍:影片虚构了在2021年,一座大型的自动化物流基地“Asia One 无人仓”里,仅有一名年轻女工、一名男工,还有一位可爱的 AI 机器人(女工的日常陪伴)在工作。男女工因孤独以及简单重复的工厂生活而相互接近并产生情愫,而日复一日的工作生活下,他们似乎陷入“无人”(智能化生产)与“人”及“非人”(机器人)的情感纠葛中。

曹斐

个人简介

1978年出生于广东广州;

2001年毕业于广州美术学院;

现工作、生活于北京。

近期展览

2021年 “曹斐:时代舞台” ,UCCA尤伦斯当代艺术中心,北京,中国;“超新星”(曹斐个展),MAXXI国立21世纪美术馆,罗马,意大利

2020年 “曹斐:蓝图”,蛇形画廊,伦敦,英国

2019年 “曹斐:HX”,巴黎蓬皮杜艺术中心,巴黎,法国

2018年 “单手拍掌”, 何鸿毅家族基金中国艺术计划,所罗门·古根海姆美术馆,纽约,美国;“在过满的世界里挖一个洞:曹斐个展”,大馆当代美术馆,香港,中国;“曹斐” , K21美术馆,杜塞尔多夫,德国

郑国谷《全球艺术走向》系列作品《波普》《达达》《极简》《当下艺术走势》《三种气象》《思想人物》《西方艺术人物》《艺术的标准》《正中靶心的书法人物》《中国绘画史人物》《作为动词的立体思维模式》。

GDMoA年度提名艺术家郑国谷自述:人体是一个精密的仪器,这个仪器包含了物和质,物是结构,质是能量聚集点,六面菱形是隐藏在人体能量系统的结构,彩色原点是在人身结构的能量聚集点,用这个身体仪器来检测东、西方艺术史上发生过经典个例乃至现状,艺术家、思想家(他们是用那个能量聚集点进行工作的)和他们产生流派(从无限维回到一维,原点在那里),让它所形成这个无限维回归到对应作者身体的菱形结构内,作为一个频率振动的能量聚集点,在作者身上显现出身随境转的全球艺术走向,当观者面对作品画面时,会形成一个量子纠缠的感应磁场,并牵动起彼此频率振动乃至整个宇宙的能量运转,进而推动了全球的艺术走向,而成为这件作品本身。

郑国谷

个人简介

1970年出生于广东阳江;

1992年毕业于广州美术学院版画系;

现工作、生活于阳江。

近期展览

2020年 “四臂幻化”,当代唐人艺术中心,香港,中国

2019年 “郑国谷:幻化”,MOMA PS 1,纽约,美国;“岭南意象——中国广东当代水墨八人展”(与阳江组合合作),巴黎中国文化中心,巴黎,法国

2018年 “你先去看书法还是量血压?”(郑国谷个展,与阳江组合合作),三远当代艺术中心,北京,中国;“第九届亚太当代艺术三年展”,昆士兰美术馆,昆士兰,澳大利亚

李邦耀《室内》系列作品《室内4号》《室内18号》《室内19号》《室内22号》。

GDMoA年度提名艺术家李邦耀自述:《室内》系列始于2009年,我开始分析物品在家庭中扮演的角色,以及主人在选择、摆放物品的过程中给予对象的地位。和我之前的作品不同之处在于,物品不再仅仅是作为社会性符号的存在。

从表面上来看,日常物品是功能性的选择,有意思的是同类型的物,为什么有的人选择了这种款式、色彩,而有的人的选择却大相庭径?因此,功能选择的解释就显得过于简单。我以为家庭从来不仅仅是生活的居所,它更是每个人灵魂的栖息地,他是私人的庙宇。家庭作为私人空间,使生命得以肆意的释放,由此,透过物品的选择、摆设和置放、搭配与组合、装修与品牌、方位与风水,我们可以窥见主人的身份、趣味、嗜好、价值的认知等由外而内的精神需求,物品成为某种心灵的祭奠和人的镜像。而物品本身由于受制于体制的不同时态,物承载着人在不同时空的寄托,于是人们的选择充分反映出集体主义与个人自由之间的变化,物质与精神的矛盾冲突;因此物品使日常生活透露出更多的超越本身的信息。

李邦耀

个人简介

1954年出生于湖北武汉;

1978年毕业于湖北艺术学院美术系;

1978年-1992年任教于湖北美术学院工艺系;

1993年-2015年任教于华南师范大学美术学院,教授;

现工作、生活于广州。

近期展览

2021年 “迷魂药——李邦耀个展”,当代唐人艺术中心曼谷空间,曼谷,泰国;“李邦耀:‘物’的研究 1990—2020”,合美术馆,武汉,中国

2020年 “遗忘之诗——李邦耀”,深圳 Jardin Orange 艺术公馆,深圳,中国;“水墨进行时——2000—2019”,广东美术馆,广州,中国;“臆像——粤港澳当代水墨艺术谱系(2000—2020)”,广东美术馆,广州,中国

2019年 “寻常——李邦耀”,红专厂当代艺术馆,广州,中国;“水墨现在——第10届深圳国际水墨双年展”,OCAT当代艺术中心,深圳,中国;“转换的创造——中国当代艺术专题展”,库里蒂巴奥卡尼迈耶博物馆,巴西

徐钢纸本水墨系列作品《拜岳台》《高岭雪嵯峨》《冷石生云》《千山初秋》《青松四面云藏屋》《深静如太古》《松岭挂苍雨》《虚亭带遥山》《夜深雨过山形出》《一径雪初霁》。

GDMoA年度提名艺术家徐钢自述:就我自己的创作来说,还是践行“外师造化,中得心源”的创作规律,我的很多题材皆来自对自然造化的体悟,我还会在自然之中完成大量的对景写生,在这个过程中我以笔墨直接描绘,把笔墨转换为我在自然中体悟的鲜活的笔墨,也就是以自然造化为媒介,把传统笔墨技法融化为有“我”的笔墨。

徐钢

个人简介

1978年出生于江苏苏州;

1993年师从亚明先生学习中国画;

2002年毕业于中国美术学院国画系山水画专业,获文学学士学位;

2015年南京艺术学院美术学博士研究生毕业并获文学博士学位;

现工作、生活于南京。

近期展览

2020年 “出·入——徐钢山水画写生展”,南京芥墨艺术馆,南京,中国;“碧山千叠——徐钢近作展”,上海芊荷艺术空间,上海,中国;“雅集兴答——第六届杭州中国画双年展”,浙江美术馆,杭州,中国;“介入与再造——当代绘画的图象方式”,广东美术馆,广州,中国;“闲看青山——徐钢个展”,南京逸空间,南京,中国;“闽江计划第二回:山海、神祇与乡愁”, 福州威狮国际艺术中心,福州,中国;“五色——当代水墨五人展”,宣和美术馆,南京,中国

2019年 “自然的双重性——西安2019山水画邀请展”, 崔振宽美术馆,西安,中国

姜吉安丝绢系列作品《琴甲》《Circle》《爵》《应物游心之一》。

姜吉安丝绢系列作品介绍:姜吉安的《丝绢系列》作品,用大块白色丝绢,经过分割、燃烧、研磨、过滤残渣、萃取颜料、绘画、雕塑一系列工作形成,丝绢在创作过程中展现了一次完整的自身循环,就像中国古代的“回文诗”。

姜吉安运用中国传统“以物观物”理念,对绘画媒介、颜料、画面内容之间的惯性,进行了结构性的重组。他建构了一种被称为“现成品绘画”的独特作品结构,这是中外美术史中都不曾有过的。姜吉安的绘画方法论,来源于中国传统“以物观物”“以身观身”理念,强调人要抛弃惯性思维,用事物来理解事物,使事物完整呈现自身。这是中国古代思想中精彩深刻的理解世界的方法。

姜吉安

个人简介

1967年出生于山东烟台;

1992年毕业于中央美术学院民间美术系,获硕士学位;

现工作、生活于北京。

近期展览

2018年 “中国新水墨作品展 1978—2018”,北京民生现代美术馆,北京,中国

2017年 “复像·叠影——广州影像三年展”,广东美术馆,广州,中国

2016年 “应物会影:姜吉安个展”,亚洲艺术中心,北京,中国;“意文本——中国当代艺术展”,希腊雅典中心,雅典,希腊;“天下·往来:当代水墨文献展 2001—2016”,红专厂当代艺术馆,广州,中国

张伟衣纹系列作品《墨》《苍》《赤》《红尘》。

GDMoA年度提名艺术家张伟自述:衣纹系列作品《墨》《苍》《赤》,在衣纹的处理上试图完全摆脱我们所熟悉的写生挂布的观察与模拟方式,所遵循的是中国书法山水画中笔笔相续环环相生的传统韵味与规则。

对心性的关注及自身觉悟的提升是随着自己对传统雕塑背后的中国传统文化展开横向纵向的了解后而愈发感到重要的事情,也是我创作的取向:无所谓题材内容、语言形式、材料工艺,无所谓当代或保守,都将自然呈现出自己兼得于西方的古典与中国古代之精华之气息,而重要的是传达出愉悦内心的那种超越语言超越宗教的更为宽博的邃远的精神性。

张伟

个人简介

1968年出生于山西太原;

1988年毕业于中央美院附中,同年考入中央美术学院雕塑系;

1989年获国家教委奖学金,公派至苏联留学;

1996年毕业于俄罗斯圣彼得堡列宾美院雕塑系,获艺术硕士学位;

2015年获中央美术学院美术学博士学位;

现任中央美术学院雕塑系主任、教授、博士生导师;

现工作、生活于北京。

近期展览

2020年 “艺术北京·发现”,利星行文化艺术中心,北京,中国

2019年 “2019库里蒂巴双年展”,库里蒂巴,巴西;“器像万千——2019湖北国际漆艺三年展”,湖北美术馆,武汉,中国

2010年 “张伟雕塑作品展”,H.T.画廊,北京,中国

2008年 “忆江南/董欣宾启示录——张伟作品展”,宋庄美术馆,北京,中国

2007年 “见山——张伟雕塑作品展”,新北京画廊,北京,中国

丘挺金笺水墨系列作品《太行幽谷图1》《太行幽谷图2》《太行幽谷图3》《太行幽谷图4》《太行幽谷图5》。

GDMoA年度提名艺术家丘挺自述:金笺作品是实验性较强的系列水墨,常常是一开始并不知道最后画成什么样,未知性挑战与趣味性并存,要很有分寸地把控激情,很理性地计算丘壑结构推移。在保留原来比较扎实的勾、勒、擦、点、染的笔墨功夫的同时,舍去叙事性的情景。这是隐含性的,作品有笔墨,但又处处不见笔墨,方成化境。这些时隐时显的笔墨状态,很感性、很生辣,有时也略显稚拙,但往往是最生动,最能打动人的地方——这些笔墨经验以外的东西,才是我最有收获的东西,这就是我目前努力在做的:删拔大要,凝想成形;笔墨隐,境界出。金笺不像生宣晕染的变化快,而且干得很慢。我喜欢那种一遍又一遍形成晕边的微妙变化,而且金笺纸能层层积染,生成一种金石味的幽黑——在呈现烟云变幻、水墨淋漓的同时,那种黑和金形成了一种特殊的视觉意象。金笺作品在不同光线环境中也会产生丰富的变化。近年来,我用金笺画太行山的《幽谷图》系列,包括后来画《山外之山中》或《布鲁克纳第四交响曲》主题的创作,是希望画出绚丽恢宏的感觉,打破叙事性山水的描绘,同时把迷离惝恍的意象,通过层层积墨、泼墨、晕染、铺水、凝水等手法的加以表达。

GDMoA年度艺术家学术提名展学术委员会委员、提名人评述:丘挺是当代中国山水画推陈出新的艺术家。中国古代山水画中有“南宗”与“北宗”的范式,那么,丘挺从南到北,从北到南,在他来来往往之中融合了南北之间的精神与性格。他坚守中国古代山水中的灵魂——对景写生。他不但善于被排演成经典的园林写生,形成再次移花接木式的“再借景”,又长于面对大好河山泼墨抒发胸中之磅礴气象。他将之进行提炼与转化,构成非叙事性的艺术风格,为新中国山水画的拓展提供了新的内涵与高度。

丘挺

个人简介

1971年出生于广东陆河;

1992年-2000年就读于中国美术学院国画系获本科及硕士学位;

2004年清华大学美术学院获美术学博士学位;

现为中央美术学院教授、博士生导师、中国画学院副院长;

现工作、生活于北京。

近期展览

2021年 “延月·梳风——丘挺作品展”,苏州博物馆,苏州,中国;“自然的双重性——第二届西安山水邀请展”,西安崔振宽美术馆,西安,中国;“窗,园林的眼睛”,中国园林博物馆,北京,中国

2020年 “雅集兴答——第六届杭州中国画双年展”,浙江美术馆,杭州,中国;“和动力——首届济南国际双年展”,济南美术馆,济南,中国;“丘园养素——丘挺书法作品展”,静逸堂,杭州,中国;“档案:逐渐形成的闭环——2020中国当代水墨年鉴五周年特展”,南京艺术学院美术馆,南京,中国

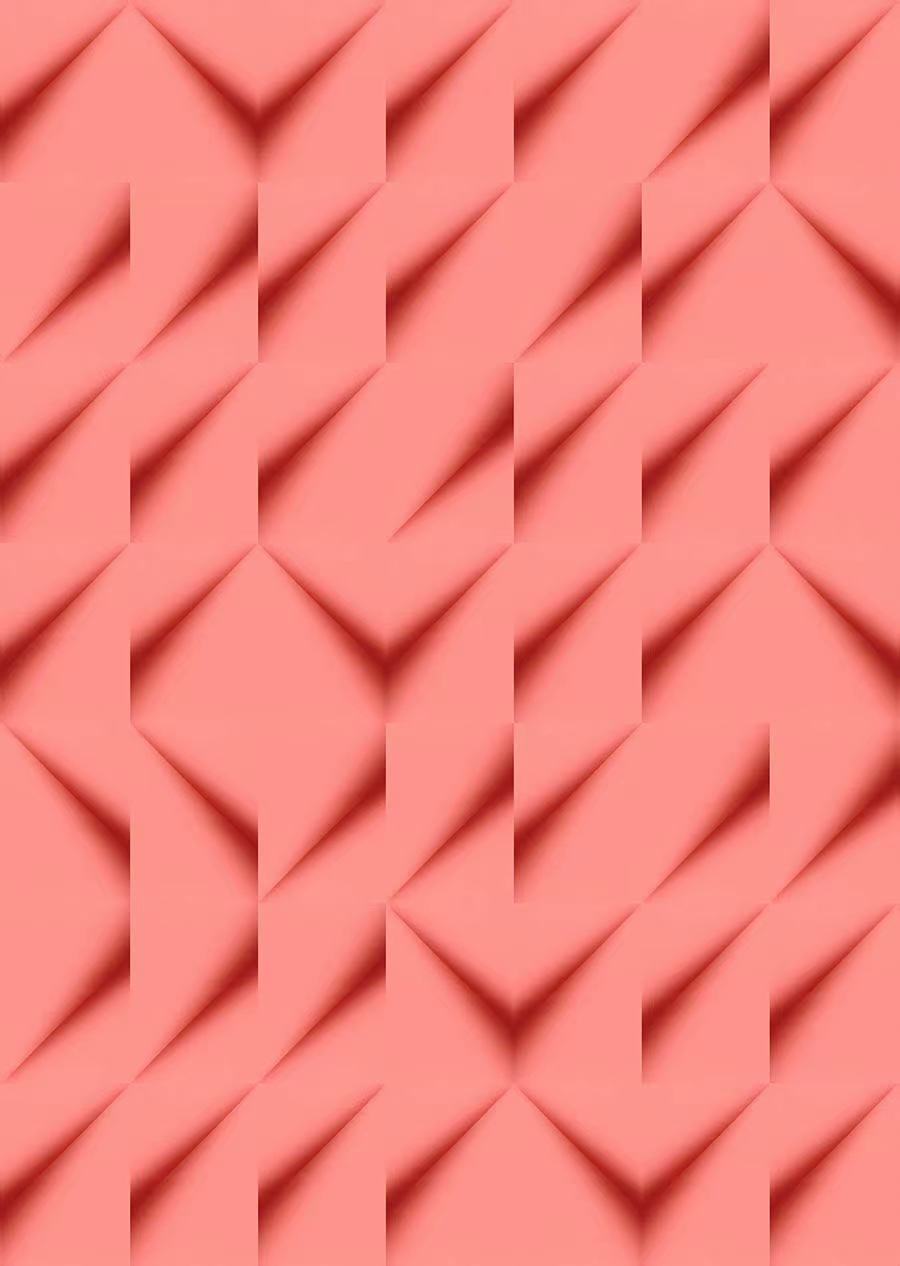

裴咏梅《巧克力》系列作品《巧克力系列一》《巧克力系列四》《Chocolate No.4》《Chocolate No.9》。

GDMoA年度提名艺术家裴咏梅自述:创造力是指向那些尚未公开的事物,没有精神的碰撞、没有情感的冲突和对底层逻辑的深入思考,那扇通往更深层次的窗口是不会打开的。《巧克力》系列作品就是在这样一段纷纭万状的时期诞生的,也是我为什么选择用如此大的画布来承载它的原因。作品的创作过程是十迟五急的,在不断地发现与更新中最终达到应用随作,应语随答的状态。我相信真诚的绘画始终是与你对“自然”的感知力是平行的,这便是感知“巧克力”的画外音。

GDMoA年度艺术家学术提名展学术委员会委员、提名人评述:裴咏梅是一位具有锐意创新的艺术家,她在艺术表达上执着于打通古今艺术的精髓,善于运用中国传统艺术中的笔法与线条,作为她天籁般的表现手法,融入到油画的笔触之中,映带出中国画论中的气韵生动,这与具有当代性的艺术主题产生了鲜明的对比。她在画面上不断深思与探索,一次又一次在画面上启动不可复制的世界,把中国经典美学与当代艺术理念相结合,由此形成了她独特的艺术风格。因此,她不断地挑战自己,挑战艺术。

裴咏梅

个人简介

1975年出生于天津;

1998年毕业于中央美术学院油画系第三工作室,获文学学士学位;

2003年毕业于中央美术学院油画系第四工作室,获文学硕士学位;

2003年任教于中央美术学院油画系第四工作室,现为油画系第四工作室教授、硕士生导师;

现工作、生活于北京。

近期展览

2021年 “新锦灰堆——当代绘画的新感知”,广东美术馆,广州,中国;“见证时代——油画作品展”,798艺术区,北京,中国

2019年 “丝绸之路:从传统到当代——中保建交70周年交流展”,保加利亚国家美术馆,保加利亚共和国

2018年 “当线成为边界——裴咏梅艺术展 ”,北京民生现代美术馆 ,北京,中国;“中国精神——第四届中国油画进京展”,中国美术馆,北京,中国;“沿巴尔干山到黑海——中保当代美术交流展”,太庙艺术馆,北京,中国;“意义的回归——中央美术学院油画系教师进行时”,中央美术学院美术馆,北京,中国;“欢乐春节·艺术中国汇艺术展”,大都会展览馆,纽约,美国

顾小平《行走的墨线》系列作品《行走的墨线201709》《行走的墨线2017022》《行走的墨线20170922》。

艺术评论家冯博一评述:顾小平的创作是从“行走的墨线”给予展开与呈现的。他利用中国传统木器制作的墨斗工具,严格按照标准。精确的劳作方法,富有规则地在宣纸、布面等媒材上,重复勒出一个个均衡的墨线,并朝着纵向或横向的无限延伸,构成了一幅幅疏密相间或积叠至黑的“墨线”图像。墨斗是“现成品”的工具概念,顾小平借此代笔的“描绘”,超越了它工具功能的属性,改变了“水墨”的规定性,成为了他创作的另一种工具理性。这样的改变,我觉得是对传统的秦淮文人墨客,以及对当下新水墨。新国画改良的鼓噪喧嚣,具有一种调侃。戏谑和反讽的意味,并细致入微地直观地摆在观者面前。而这种呈现又具有数量、规模、复数般的视觉效果,它的指向性被拓展或开启了另一想像空间。

GDMoA年度艺术家学术提名展学术委员会委员、提名人评述:顾小平是一位具有独立思考与坚持探索的艺术家。他的艺术创作是运用中华优秀传统文化的理念、材质、工具及手法,并在此基础上,面对当今时代艺术进行再思考和再发现。他十载如一日,日复一日进行近乎苛刻的艺术创作,在画面上一遍又一遍弹出阡陌交织的墨线,在这单调且孤独的创作过程中,具有一种哲匠精神,尤其在这瞬息万变的数字时代,他手执近乎失传的墨斗,在日日夜夜的墨线提按之间,心手合一,他的心灵与墨色相互点亮。

顾小平

个人简介

1969年出生于江苏扬州;

现工作、生活于北京。

近期展览

2021年 “HELLO!WORLD! 你好!世界!”,北丘当代美术馆,南京,中国

2020年 “龙脉当代艺术展”,悉尼卡苏拉动力艺术中心,悉尼,澳大利亚

2019年 “观物取象——顾小平个展”,白盒子艺术馆,北京,中国;“中国私语——希克收藏展”,维也纳MAK艺术博物馆,维也纳,奥地利;“惊鸿一瞥——国际当代艺术邀请展”,石家庄国鼎美术馆,石家庄,中国;“你从哪里来?——如是生活艺术展”,北京今日美术馆,北京,中国;“从边缘切入——当代绘画的五个个案”,厦门磐基艺术中心,厦门,中国

詹蕤《天气》系列作品《天气—304.2克海棠粉》《天气—466.44克深蓝》《天气——141.96克镉红》《天气——223.08克柠檬黄》。

詹蕤《天气》系列作品介绍:《天气》系列中,每格代表一日,当日的天气情况由纸张折痕表示——左上、右上、左下、右下四种对折方式分别对应阴、 晴、雨、雪四种天气,最后,以7×7的排列方式组合成一段时间内的“天气图像”,而每张作品由于折法、拍摄、纸张、色彩的细微差异产生了不同的视觉体验感。

此外,在詹蕤作品抽象化的外壳里往往包裹着来自于现实世界的数据和信息,这些信息实际上是一种我们日常生活中的图像之外的“相”,是现代社会生产与关注的现成品之一。股票交易的涨跌决定了作品的视觉形式,光滑丝质的金属质感对应着股票的涨,粗糙干涩的金属质感对应着股票的跌;金色、银色、铜色和不锈钢色(作品副标题中对具体色号进行了说明)等金属价值的高低对应着每件作品所代表的不同市值的公司。

詹蕤

个人简介

1980年出生于湖北武汉;

2004年毕业于湖北美术学院油画系,获学士学位;

2006年毕业于英国伦敦艺术大学艺术系,获硕士学位;

现任湖北美术学院副教授、硕士生导师、动画与数字艺术学院副院长;

现工作、生活于武汉。

近期展览

2021年 “詹蕤:数据自然主义”,湖北美术馆,武汉,中国

2020年 “金汤:北京当代艺述单元”,CHAO艺术中心,北京,中国

2017年 “生态:保时捷中国青年艺术家年度评选提名展”,艺仓美术馆,上海,中国

2016年 “7278/12”(詹蕤个展),五五画廊,上海,中国;“天气”(詹蕤个展),上海展览中心,上海,中国;“亚洲艺术公路”,清州市立美术馆,清洲,韩国

无题2020

徐文涛

布面丙烯

163cm×130cm×3

2021年

GDMoA年度提名艺术家徐文涛自述:我的作品以扮演某种“历史想像”的角色出,发集合有关记忆、仪式、乡愁、集体、族群的图像,来证实现实经验之间、过去与未来之间、积累与进步之间的差异,以印证某种历史观的稀薄,如此种种。

徐文涛

个人简介

1968年出生于湖北武汉;

1999年毕业于湖北美术学院油画系,获硕士学位;

现任湖北美术学院油画系教授、系主任;

现工作、生活于武汉。

近期展览

2020年 “真实于理想——湖北当代艺术展”,四川成都蓝顶美术馆,成都,中国;“介入与再造——当代绘画的图像方式”,广东美术馆,广州,中国

2019年 “此刻那时:徐文涛”,武汉合美术馆,武汉,中国;“出入:中日当代艺术对话展”,珠海城丰美术馆,珠海,中国;“观念与心性”,湖北美术学院美术馆,武汉,中国;“壮丽七十年——湖北优秀美术作品展”,湖北美术馆,武汉,中国

捕食器的函数

郑达

互动机械装置

200cm×50cm×85cm

2018年

郑达《捕食器的函数》作品介绍:万事万物在最基本的层面上都只是四处游走的物质和能量而已。当“新物种”的智能这样的无形之物被有形的物质形式显现时,记忆的信息即成为“新物种”的重要生理特征。计算成为一种记忆状态向另一种状态的转变过程。一旦参与者心率数据输入到运行的机器中,机械式的运行就会戛然而止,而开始柔性的展演,可视化的模拟出人类输入的数据。算法的函数可视作处理信息的“绞肉机”,整个状态不再是单向的输入和输出,计算就像拥有自己的生命一样,与它采取什么物质形态无关。

郑达

个人简介

1979年出生于湖北恩施;

现任华中师范大学美术学院副院长、英属哥伦比亚大学(UBC)艺术系访问学者和韩国首尔CPI研究员;

现工作、生活于武汉。

近期展览

2021年 “未知的未知——郑达个展”,今日美术馆,北京,中国

2019年 “是谁在创作? 米迦勒·塞巴斯蒂安·哈斯+郑达 双个展”,量子画廊,上海,中国

2018年 “后人类的副本:上传者”,湖北美术馆,武汉,中国;“生成的线索“,南方科技大学人文中心, 深圳,中国

2016年 “后机器:想象HOLOS”双个展, K11美术馆,武汉,中国

2014年 “入侵计划——郑达”,南京艺术学院美术馆,南京,中国

砰磅

王音

布面丙烯

180cm×110cm

2008—2021年

鸣谢:艺术家和维他命艺术空间

王音作品介绍:王音把个人的情感经验、思想脉络贯穿于自己对近现代绘画史的认识中,把外缘的影响内化为纯粹个人化的生命经验。王音笔下这些色调内敛、沉静的事物往往传达了处于遮蔽下的当代生活之内在精神,画中的题材往往是无名者,无名物,无名处,而越是以无名的状态出现,似乎越趋近我们和世界遭遇的原初状态。

王音

个人简介

1964年出生于山东济南;

1988年毕业于中央戏剧学院舞台美术系;

现在工作、生活于北京。

近期展览

2021年 “王音2021”,798艺术区A07楼,北京,中国

2020年 “绵延:变动中的中国艺术”,北京民生现代美术馆,北京,中国

2019年 “比赛继续,舞台留下”,广东时代美术馆,广州,中国

2018年 “友谊”(王音个展),镜花园,广州,中国;“疆域:地缘的拓扑”,OCAT研究中心,北京,中国

拼一块天空

尹秀珍

铁架、布

尺寸不一

2020年

尹秀珍的作品《拼一块天空》由她惯常使用的材料——大量收集而来的衣物——拼合缝制而成。作品最早于香港六厂纺织文化艺术馆中呈现,悬挂著的“行李箱”与当地群体发生互动关系。尹秀珍说:“‘9’在中国传统文化中有着特殊的寓意,常常代表‘至多’‘至高’和‘至深’,我用‘9’给予公众,是想表达对他们的尊重。”尹秀珍完成了这9个“行李箱”中的两个,而另外7个则邀请当地居民用收集来的蓝色衣物共同缝制完成。尹秀珍以一种诗意、开放而又幽默的态度回应当下,并向所有人发出了参与讨论的邀请。

尹秀珍

个人简介

1963年出生于北京;

1989年毕业于首都师范大学美术系;

现工作、生活于北京。

近期展览

2021年 “在路上”(尹秀珍个展),佩斯纽约,纽约,美国;“我与博伊斯|尹秀珍:制动”,昊美术馆,上海,中国;“空间与视觉”,坪山美术馆,深圳,中国

2020年 “尹秀珍:补天”,香港六厂纺织文化艺术馆,香港,中国;“未知|尹秀珍”,知美术馆,成都,中国;“Thank You Memory:From Cidre to Contemporary Art”,弘前MOCA,弘前,日本

杨茂源雕塑系列作品《羊》《天使》《来自两个大卫头部的完美对接》《青石》《记忆的备份》。

杨茂源图片系列作品《笑脸 No.1》《清迈》《鸡蛋花》《无名(红)》《无名(黄)》《时髦的女人》。

杨茂源作品介绍:杨茂源善于将中国文化与哲学的历史遗存作为创作的灵感来源,其作品通常是对文化根源与生命内涵的表述,他感兴趣的问题是艺术如何产生与时代对应的精神力量以及如何把这种精神力量通过自己的方式传达出去。

杨茂源

个人简介

1966年出生于辽宁大连;

1989年毕业于中央美术学院版画系;

现工作、生活于北京。

近期展览

2020年 “记忆的备份”(杨茂源个展),HDM画廊,北京,中国

2019年 “思考的纬度”(杨茂源个展),艺术介入与中粮置地广场(项目),北京,中国;“日夕里亚:杨茂源个展”,第七届艺术长沙经验与策略,湖南省博物馆,长沙,中国;“日常:杨茂源”,宋庄美术馆(项目),北京,中国

2018年 “日常:杨茂源”,站台中国(项目),北京,中国;“夏季群展——寻常之物” ,站台中国,北京,中国

郭工《切问》系列作品《切问-不锈钢A-1》《切问-花岗岩A-3》《切问-花岗岩C-1》。

艺术评论家许晟评述:(《切问-不锈钢》系列)作品将不锈钢片规则地堆积起来,将其中一个平面打磨平整,具备了反光的效应,成为一个镜面。这首先介入了不锈钢的物质属性,使它成为反光平面的构成物。同时,它的使命也被改变了,从帮助人向外介入环境,变成了反观自我。

于是,不锈钢作为既有物质的身份被改变了,在原有功能的通道被堵塞和改变之后,它本身的物质力量无法再释放,被隔离在镜面的背后,成为被悬置和围困的能量。这股能量本来是人类对自然的介入和穿刺,而如今,它就像一次被凝固的破坏。于是,镜面在反射出影像的同时,也使视觉变得可疑而充满威胁感。而在此威胁下的自我观看和关照,却又最能使人感知到位于自我内心深处的,坦然与颤栗的并存。

GDMoA年度提名艺术家郭工自述:(《切问-花岗岩》系列)石块并非一个文化符号,也不应该仅仅是一种象征。它那凝固的有形的静态的冷酷的特质里隐藏了某种弥散的。无形的动态的,蓬勃而出的力量。这力量既是自然的,也是内心的,既是属于“我”的,又是“我”之外的;因此,它既是中国文化里的,也是人类精神所共享的。

我希望通过这件作品与石块“对话”而不是用石块“表达”抛开繁杂的文化讲述和象征意义,选择一块自然拙朴的石头,用简单直接的现代工艺与之对话用看似简单枯燥的方式开启一次浪漫的心路旅行希望找到超越感官的触动。

郭工

个人简介

1966年出生于山西大同;

1988年毕业于山西晋中学院;

现工作、生活于北京。

近期展览

2020年 “偏见——郭工个展”,华侨城盒子美术馆,顺德,中国;“大美之颂——云冈石窟千年记忆与对话”,宝龙美术馆,上海,中国

2019年 “第二届平遥国际雕塑节”,平遥,中国;“无问东西——第二届中国当代艺术展”,托德美术馆,田纳西州,美国

2018年 “切问:郭工个展”,蜂巢当代艺术中心,北京,中国;“笔墨纸砚”,广东美术馆,广州,中国

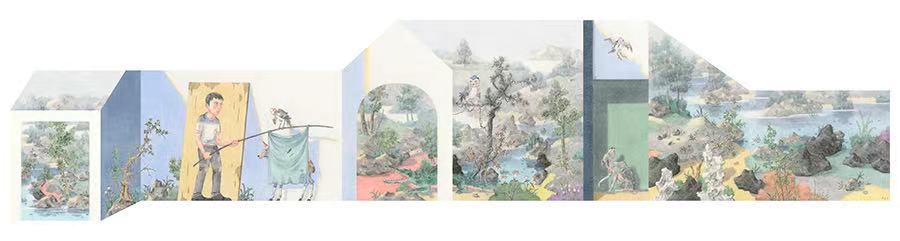

惊鹊图

曾健勇

纸本设色

200cm×880cm

2021年

小红帽

曾健勇

纸浆空壳

高63cm

2021年

曾健勇作品介绍:早期作品以儿童肖像为主,跳脱水墨的传统主题,发展出个人独特的新水墨风格,特别善于探索精神层面的具象化,以各式隐喻与社会性符号提出思辨。他探索从中国传统绘画中提取出规则,以此来观察和表现自然,从而获得新的自由。曾健勇近年的创作从带有超现实主义色彩的场景绘画,到更为综合、宏大的“绘画剧场”,愈来愈摆脱特定题材的限制, 转向对绘画本体,特别是绘画空间的研究,探讨水墨在空间中展开的可能性。

曾健勇

个人简介

1971年出生于广东澄海;

1994年毕业于国立华侨大学艺术系中国画专业;

1995年结业于中央美术学院版画助教进修班;

现工作、生活于北京。

近期展览

2021年 “七巧板:曾健勇个展”,索卡艺术中心,北京,中国;“寻远纪:曾健勇个展”,宝龙美术馆,上海,中国;“窗,中国园林的眼睛”,中国园林博物馆,苏州,中国

2020年 “山海新经——中华神话元典当代艺术展”,浙江美术馆,杭州,中国;“水墨天:2020中国水墨年鉴展”,安美术馆,北京,中国

2019年 “春生夏长——中国当代水墨艺术邀请展”,壹美美术馆,北京,中国

墨鹰

张方白

油画

150cm×100cm

2018年

艺术评论家栗宪庭评述:张方白的画,虽然是油画,但画面效果,给人最突出的感觉却类似中国传统文人山水的“积墨法”,一层又一层,堆积的笔触,给人凝重的感觉。同时在画面形象上、创造上,也让人看到,作者在努力转换或者重新解读八大山人的“怪鸟”,借以抒发内心类似的压抑和沉重感觉。近几十年中国油画的发展,有过大量的探索,其中以吸收中国传统尤其意象、比兴的语言方式最为突出,甚至有“意象油画”的口号被广泛倡导。张方白在此基础上,没有像其他艺术家那样多选择“抒情”和“书写性”的方向,而是独辟“积墨法”,而转换和挪用传统作品中的形象,尤为可贵。

张方白

个人简介

1965年出生于湖南衡阳;

1991年毕业于中央美术学院油画系第四工作室;

现为华东师范大学美术学院副院长、中国表现艺术中心主任;

现工作、生活于上海、北京。

近期展览

2018年 “凝固:张方白个展”,科布伦茨路德维希博物馆,科布伦茨,德国

2015年 “中国8《概况视野中国》”,威斯特法伦会展中心,杜塞尔多夫,德国;“中国8《视野世界的词汇》”,MKM库珀斯米尔勒当代艺术博物馆,杜伊斯堡,德国

2008年 “张方白艺术展”,J.BASTIEN画廊,布鲁塞尔,比利时;“磨石·中国瑞典绘画联展”,中国美术馆 ,北京,中国

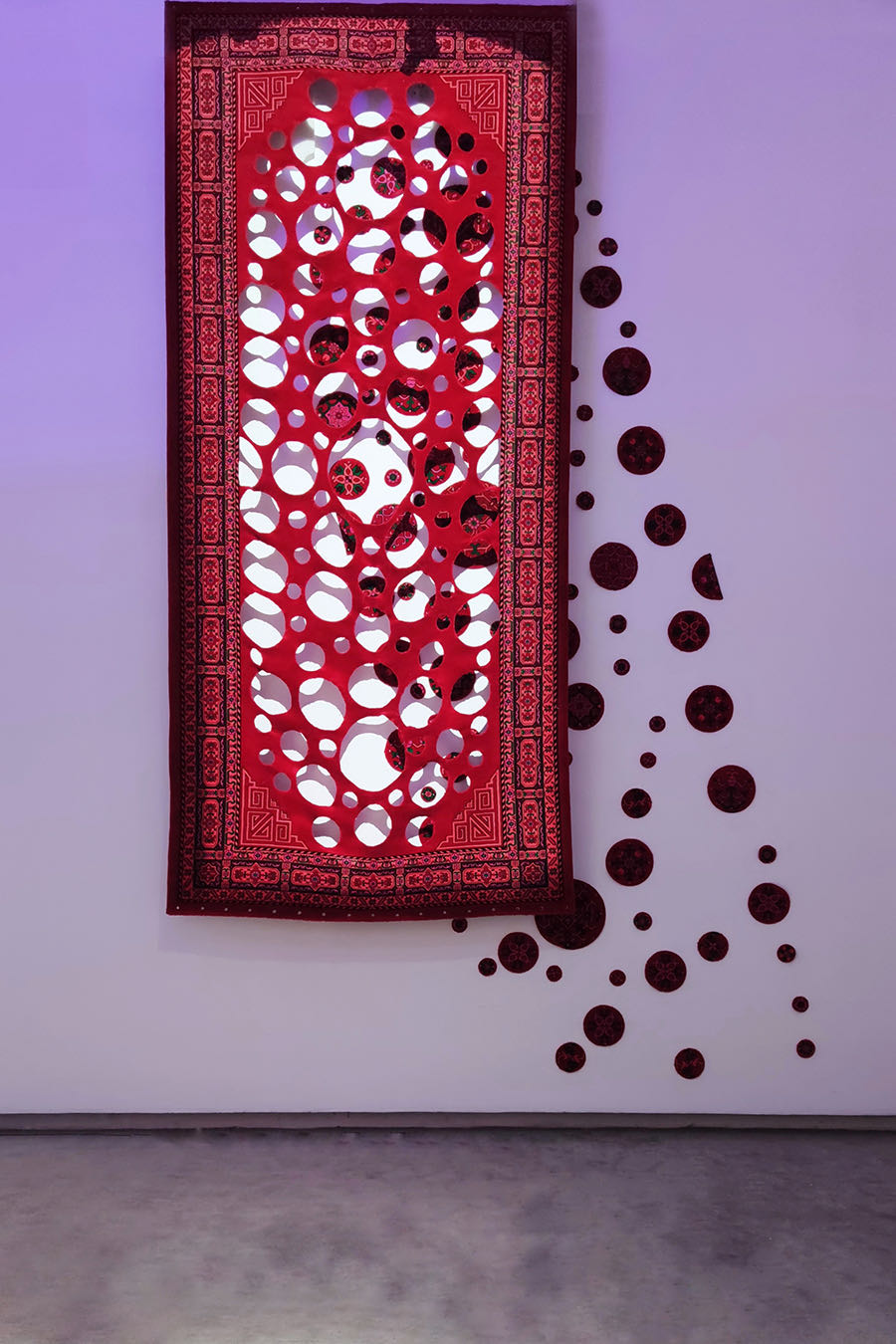

飞毯

李勇政

地毯

尺寸可变

2020年

有盐

李勇政

喜马拉雅盐

尺寸可变

2021年

艺术评论家蓝庆伟评述:基于世界变化与自我感悟而重塑自己的作品,一直是李勇政的创作方法。首先体现在对同一材料的不断锤炼,《有盐2》呈现出了盐砖的两种形态,只保留四周的盐砖做成了盐框,然后将其整齐地排列于墙面,盐砖被切掉的部分则置于地面,因颗粒大小的差异性形成一种冲刷感,两者相映,昭显自然与人为间的矛盾。

李勇政《飞毯》作品介绍:艺术家通过网络购买了西部边境少数民族青年丁尔因为搬入新家而闲置的地毯,将旧地毯中绣有花草图案的部分用圆形模切下来,将地毯与模切部分同时置放于展厅中。

李勇政

个人简介

1971年出生于四川巴中;

现工作、生活于成都。

近期展览

2021年 “流明” ,澳大利亚白兔美术馆,悉尼,澳大利亚;“缝合” 第四届今日文献展,重庆当代美术馆,重庆,中国

2020年 “ ‘现在’新一个十年”,澳大利亚白兔美术馆,悉尼,澳大利亚;“边境——李勇政个展”,成都麓山美术馆,成都,中国

2019年 “终极贸易” ,韩国首尔文化储备基地T4,首尔,韩国;“共同的神话”第二届安仁双年展主题展,成都,中国

张小涛《算法景观》和《微型景观-相遇》系列作品。

GDMoA年度提名艺术家张小涛自述:(《算法景观》)我试图重组这些来自浩瀚互联网的碎片从互联网中发现的事件成为了一个全新的词海与图库利用其中的元素可以自动生成为未知的景观事件如乐高玩具的模件,可以任意重组和拆装它们成为了关于全球化政治与消费市场的开放式游戏,这些微型景观可以无穷尽的生长循环,也为后来者提供了一个当代艺术与社会现场的交往、介入与实践的话语样本。尤其在今天全球都处于急剧变革的时刻社会才是真正的实验场,我们要有“放虎归山”的野生状态去介入社会现场。当代艺术作为一种话语实践,既是思想的实验,也是语言的实验。

(《微型景观-相遇》系列)艺术家希望用微型景观去建构一个话语系统,它们既有斑驳的历史遗存与后社会主义经验,也有全球化市场的人造景观特征,通过这些微型景观去发现一种关于全球化浪潮与本土化实践的视点。

张小涛

个人简介

1970年出生于重庆;

1996年毕业于四川美术学院油画系;

2010年-2015年任四川美术学院新媒体艺术系系主任、副教授、硕士生导师;

2016年博士毕业于中央美术学院;

现工作、生活于北京。

近期展览

2019年 “林茨电子艺术节”,林茨,奥地利

2017年 “渥太华动画电影节”,渥太华,加拿大

2015年 “第六届莫斯科当代艺术双年展”,皇后宫博物馆,莫斯科,俄罗斯;“新朝代——中国创造”,奥胡斯美术馆,奥胡斯,丹麦;“电影剧本:动画世界里的人生“,Albright Knox美术馆,布法罗,纽约,美国

李昌龙《完美模型》和《冠》系列作品《冠202006》《冠202007》《冠202008》《冠202009》《冠202010》《冠202013》《冠202015》《冠202016》《冠202017》。

艺术评论家林江泉评述:李昌龙是一位善于推演图像认知快感的艺术家。他的图像对应了不同学科之间的复杂关系,不断提示多方有着实存的秘密和生命共同体内部的紧张关系。他一直对“有限视角”进行绵延性的补充形成了多线索和多时空的辩证性视觉方法论。他用形而上、模糊、荒诞、怪异、游离、冷峻和带有认知困难的方式领着大家进入景观内部。

李昌龙的实践不输出主体,而是思考模型的输出。他精心虚构一个巨细无遗的对象,但始终与对象保持距离。历史并不能自动保存或者自动呈现。李昌龙的实践有着政治历史想像力和深入现实的精神纵深度,他在历史语境下运用艺术家的策略和想象力预测真实。在通过历史的考察和比较研究。试图证明意识形态的虚构景致不是一个随意建构的事物,而是历史的产物。形而上的沉思和历史检索在他的图式中得以论证。

GDMoA年度提名艺术家李昌龙自述:(《冠》系列)我最初想了解中国帽子发展史,表现不同历史阶段人的性格与帽子的演变关系。受疫情影响,我也画了一些其他国家不同种族的戴帽子的肖像。这是一个持续性的工作。

李昌龙

个人简介

1975年出生于贵州;

1999年毕业于西南师范大学美术学院;

2002年任教于四川音乐学院成都美术学院油画系,副教授;

现工作、生活于成都。

近期展览

2021年 “缝合——第四届今日文献展”,重庆当代美术馆,重庆,中国;“无主地:李昌龙个展”,红印艺术中心,成都,中国

2020年 “确切的隐语”,红印艺术中心,成都,中国;“钥匙——当代艺术邀请展(线上展)”,山东现代艺术研究院,济南,中国

2019年 “第二届安仁双年展——共同的神话” ,华侨创意文化园,成都,中国;“绘画的逻辑线——当代绘画的生成和意义邀请展”,金鸡湖美术馆,苏州,中国

编辑整理:李嘉仪

开放时间——每周二至周日9:00至17:00(16:30停止入场,16:45开始清场)

逢周一闭馆(法定节假日和特殊情况除外)。

广东美术馆新馆(白鹅潭):广东省广州市荔湾区白鹅潭南路19号

前台电话: (020) 88902999

广东美术馆本馆(二沙岛):广东省广州市越秀区二沙岛烟雨路38号

前台电话: (020) 87351468