“我宁可去和狗玩一会儿”——方力钧的自我考古《南方周末》

录入时间: 2009-12-25

“光头”是方力钧的商标,被评论界命名为“泼皮现实主义”,常与王朔的小说、崔健的摇滚并论。当时方力钧确实看了大量王朔的小说,听崔健的音乐,“有他们撑在一个地方的时候,大家说什么做什么,开什么样玩笑都是正常的。”

如今,方力钧告诉南方周末记者:“对于我,最大的问题是能不能想出一个办法,不跟大家一起玩,我自己躲起来,因为在一起玩太危险了。”

方力钧是在琐事里长大的,这些个人“大事记”按时序罗列:第一次目睹不测死亡,走后门进了邯郸铁中的美术组学画,考上中央美院,第一次以100元兑换券卖出一幅版画,穷困潦倒在大学校园贩卖明信片。同期的政治、文化时事在一旁作为宏大的衬托或对应:庐山会议和农业学大寨、“文革”结束和恢复高考、美术界“85新潮”开始、胡耀邦逝世、《渴望》热播……于是他的那些大事看起来都是微不足道的琐事。

他就这样从一个非常普通的人变成似乎不那么普通的人。

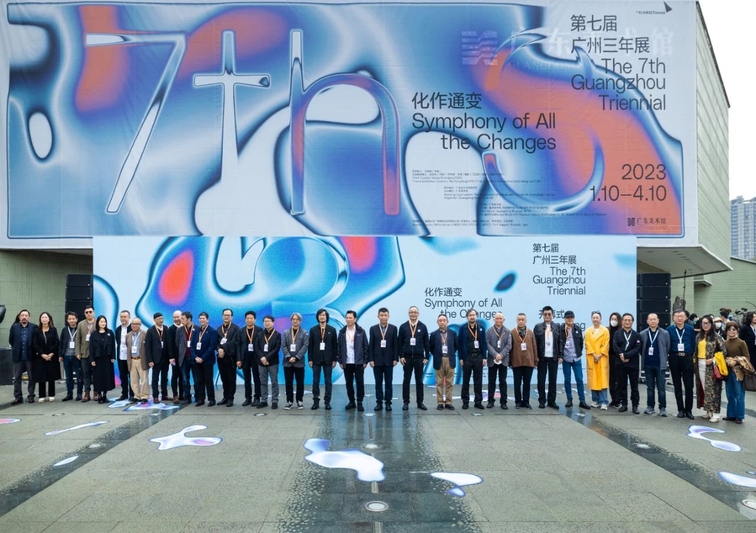

广东美术馆举办的方力钧个人展览《时间线索》,除了近年新作,还用四个展厅陈列了方力钧的大量个人文献。儿时的图画作业,初学画时稚拙的素描,学习“毛选”的心得笔记,上中专学陶瓷美术专业时的瓷器图案设计,读过的书籍杂志,“光头”系列最初的雏形……

他将这次展览称为“自我考古”:“不但自己能够比较明了自己是怎么回事,其实我们也应该告诉别人我们是怎样生长的,我们的土壤成分和长出来的果实,关系是什么。”

野狗和人犯

方力钧第一次目睹死亡是7岁。

在路上,看见一个父亲骑车带着儿子。车后座夹着的大白菜掉了,孩子从前杠跳下去捡白菜,一辆马车驶过,车把式没留意到,车轮从孩子头上碾了过去。

在1974年的记事里,方力钧提到了三起意外死亡,都是与他年龄相仿的少年。

今年4月方力钧在台北也做了一个文献档案展,名为“像野狗一样生活”。在与策展人卢迎华的访谈中他说:“我以前一直特别想写一本关于我亲眼见到的死亡的书,每一个小故事,都是我亲眼看到的。但是始终写不下来,因为一旦写到一个程度,心理的压力受不了,所以根本就没有办法。”

方力钧的一些口述,有时具有类似余华小说的气息。

1980年左右,有一次上花卉写生课,教室外边的大马路上有流动的公审会,喇叭里在广播犯人的名字、犯的罪。“我们从教室里看到外面很热闹,对于我们那个年龄的人来讲,这不是什么新鲜事。游行的队伍慢慢地远离了我们的教室。我们就继续画花。老师可能就在跟我们讲如何把花画得更好看,或者怎么用冷的背景色衬托暖的黄色。”“很快,我听到不远的地方有枪响。课间的时候我们几个男同学就往枪响的方向跑,想去看看发生什么情况。就在离我们学校北边直线距离几百米的地方有一条河,那是我们经常跑步、散步、写生的地方。河边有一个土堆,估计有些同学还曾经画过这个土堆。现在我们明白了这个土堆其实就是个临时刑场。刚才我们在教室里听到的枪响就发生在这。只是我们赶到的时候被枪毙的人犯已经被拉走了。只有地上的一滩血和为数不多的曾经的围观的人,若无其事地在谈论刚才的情况。”

中学时方力钧开始在美术组和邯郸群艺馆学习绘画,他遇到了一些很好的老师,比如郑今东、张义春。

有一个老师,在绘画之外给了他很大的影响。这个老师在“文革”时是造反派,当学生的时候,有时开批判会要批判自己的老师,他就上去拼命拿皮带抽打他的老师。很快这些老师又变成好人了,平反了。这些老师又不断地给他的工作单位写信揭发,找他算账。搞得他一听到他老师来了,就到处躲。

“一个个体在时代里是渺小而且无奈的,总是不得不随波逐流采取一些行为,而时代又让他的荒唐行为有了堂而皇之的理由。”方力钧这样阐述他的心得,“有时候人以一种很积极的态度投入一个工作,其实是个很荒唐的事。个人在社会里的行为往往是被环境塑造出来的,但行为的结果又得由他个人来承担。所以个人负担的东西是非常沉重的,你很难去对社会所已有的价值判断做出自己的判断,尤其是当他的年龄和阅历还不能让他形成有足够的判断力时。”

从鹌鹑变成老鹰

美术馆展厅的陈列柜里摆着《月亮和六便士》、《九三年》、《牛虻》、《情感教育》,还有《连环画报》和《中国画刊》。1982年,开放初期,正在河北轻工业学校念中专的方力钧迎来了自己读书最用功的时间。他读黑格尔的《美学》、李泽厚的《美的历程》,做笔记。每天早上起来在校园里朗诵莱蒙托夫。

方力钧说当初读《美学》,是非常认真地一页一页、一个字一个字地念下来,“但里面的内容完全是空的,现在全不记得了。”

中专毕业后,他分配到邯郸市广告公司工作,业务很“原始”,在铁皮的路牌上手绘广告。广告牌大概分成两种尺寸:4×6米和4×12米。这个尺寸和方力钧现在画的大画尺寸很像。“我觉得是那个时候给的心理暗示,或是技术上的自信心,后来我画大画从来不起稿。”

因为涉世尚浅,不善与人交往,方力钧在广告公司干得并不开心。1985年,他同时报考了央美、浙美、鲁美等多家高校,最终进入中央美院版画系。在这里他能看到当时“最前卫”的毕加索的作品。

《时间线索》当中也记载了此时在他的家乡,“在邯郸铁路系统内工作的上下届同学逐渐形成包括公安、调度、列检、司运等在内的巨大盗窃集团,被破获,有人被判死刑。”

1984年方力钧画过一幅水粉,画面大部分布满了椭圆的石头。这被称作他后来“光头”系列的最初萌芽。1988年他在中央美院完成了毕业作品素描稿,最初的“光头”系列。

三幅“光头”素描参加了1989年的“中国现代艺术展”。画家叶永青在《追寻80 年代》一书里说,这个中国当代艺术的第一个大展,是靠一个卖羊肉串起家、开快餐车致富的民营企业家资助,才有了办展经费。策展人高名潞拿到5万块钱的时候曾大喊:“个体户万岁!”

方力钧在这个展览上并不舒服,因为和那些装置、行为甚至枪击比起来,他的素描太不前卫了。但他遇到了好几拨人想要买他的作品。“最早来问的是在澳大利亚使馆工作的罗清琪。我当时正站在凳子上面挂画,张晓刚简单地介绍了一下情况,问我那个画多少钱一张,我说每张三百美金。然后我就看到晓刚的眼神,肯定是我要的价钱太狂妄了。”这个交易没有做成。

这年夏天,他从北京回到邯郸喘息,美院的毕业创作、展览都停了。

“可能每个人都需要重新给自己找位置。”方力钧在与卢迎华的访谈里这样回忆,“‘85新潮’这段时间大家太张狂了,可以说任何的话,但突然之间你就变成一个狗屁都不是了,你的生命还不如一只苍蝇或者一只蚊子。对于所有事件的亲历者,可能最大的问题就是重新定位自己的身份。”

童年时目睹的死亡在这时又得到了呼应。“个体在社会、历史里真是太微不足道了。‘三寸气在千般用,一旦无常万事休’,这样的体会太深。”

回到北京后,他与同学在圆明园租了工作室。在北大一个朋友的帮助下,第一次以100元兑换券卖掉一幅版画作品。但这两年是他经济上最困难的时期。1990年,方力钧穷困至极,还是靠朋友协助,在北大、清华校园和宿舍里兜售明信片。

1992年,罗清琪在澳大利亚办“中国新艺术展”,方力钧还是当年那三幅素描,新南威尔士国家美术馆收藏两幅,罗清琪自己收藏一幅。价格从每幅300美元变成了1500美元。

栗宪庭介绍他认识了香港汉雅轩画廊的张颂仁,代理出售了方力钧的四幅大型作品。1993年威尼斯双年展的总监奥利瓦首次来中国邀请艺术家参展,从方力钧在圆明园画家村的画室里选中了他的作品。意大利服装大师瓦伦蒂诺也来到这个工作室,收藏了两幅作品。

“那时候一幅画,自己卖已经卖到一万美金了。”方力钧在通县宋庄买了工作室。“我已经从一个鹌鹑变成一个老鹰了。我有很多的钱,艺术市场很好。1992年开始我就再也没有碰到过经济上的问题。”方力钧说。

最大的问题是能不能不跟大家一起玩

“王八蛋才上了一百次当之后还要上当。我们宁愿被称作失落的、无聊的、危机的、泼皮的、迷茫的,却再也不能是被欺骗的。任何教条都会被打上一万个问号,然后被否定,扔到垃圾堆里去。”

美术批评家后来写方力钧时特别爱引用这段话。说这些话的时候是1990年代初,方力钧在圆明园过着“盲流”的生活,开始创作他的第一批油画。

1989年之前的素描“光头”和之后黑白或彩色的油画“光头”,两相比较,前者笔触细致,乡土、安静、心平气和;后者用平涂的鲜明色彩消减了笔触,那些光头人物变形更加夸张,格外的冷漠、痞气、满不在乎,那些笑容也显得不怀好意。

方力钧并不讳言油画是自己的弱项,在用油画复制素描作品的光头形象时,他尽量选择能让自己舒服的方式,把技术的难度降到最低。

1993年12月,他的油画《第二组2号》上了《纽约时报周刊》的封面。那个光头打呵欠的形象,原型是朋友于天宏的一张生活照片。杂志内文的标题是“不只是一个呵欠,而是可能解救中国的吼叫”。

“光头”和“泼皮”成了方力钧的商标。他与刘小东、王劲松、宋永红等一批青年画家被评论界命名为“玩世现实主义”,常与王朔的小说、崔健的摇滚并论。那时候他确实看了大量王朔小说,反复听崔健的音乐,“感到并不孤单。酒壮

人胆,好像有一种神通。”方力钧说,“有他们撑在一个地方的时候呢,大家说什么做什么,开什么样玩笑都是正常的。”

这年方力钧第一次参加威尼斯双年展,他的感受是“乱七八糟”。很多艺术作品难以读懂,往往需要阅读大量的说明文字,才能了解作品。专业人士倒还罢了,普通人凭什么花时间、拿生命来做这样的“研究”?“我宁可去和狗玩一会儿,宁可和家人坐一会儿,或者我就坐在草地上发发呆。”作品不靠卖弄技巧而存在,成为后来方力钧始终坚持的原则。

从最初的“光头”,方力钧的绘画不断延伸出新的主题:水、游泳、阳光、云海、儿童、花朵、婴儿……游泳主题的系列从1993年几乎一直延续到2004年。9岁时方力钧误入深水池戏水,险些淹死,此后“怀着恐惧年年学游泳”,直到大学二三年级才能轻松应付。

与朋友一起游泳的大量照片是这些油画的素材。画面上仍然多是光头的男性,一类作品是戏谑式的水中嬉戏,另一类是苍白的躯体在布满画面的蓝色水中孤独地漂浮。你既可以觉得那是悠然自得,也很容易认为他筋疲力尽。同一主题的版画或水墨作品,就是更明显的困顿和挣扎。

被问及政治知觉,方力钧认为这个话题太重:“我是承担不起这种责任的。”儿时经验再次浮现:“对于我,最大的问题是能不能想出一个办法,不跟大家一起玩,我自己躲起来,因为在一起玩太危险了。”

最危急的时候也可以卖得最好

从2000年到2008年,方力钧的个人大事记几乎全是世界各地的展览。他不认为这些年当中有什么里程碑式的事件,虽然他的作品拍卖价格纪录在这些年里屡破纪录。他的“时间线索”里几乎没有任何有关艺术市场的信息。

从2005年起,昆虫和飞禽成了方力钧绘画中醒目的主题。云海中赤裸的婴儿骑着天鹅、海鸥或者蝙蝠、苍蝇,飞向不知所终的某处。密集的蜂蝶蚊蝇、蝙蝠仙鹤,齐齐扎向虚空中的某个点,当中夹杂着几个背翅膀的小天使。

当蚊蝇从四周逼近无瑕的胎儿,你感到污秽甚至邪恶的威胁;但婴儿骑着巨大的苍蝇或蝙蝠飞翔,你恐怕得承认确实存在这种无奈的和谐。

《时间线索》当中展出的最大幅绘画作品是《2008·春》,4×8.8米的黑白画面上堆满死尸。素材全部来自真实的历史图片,巴黎公社、列宁、广岛……但这幅画又是彩色的。你必须走得很近,才能注意到细节当中散布各处的苍蝇、蚊子,用彩色画得非常逼真。这是方力钧跟你开的玩笑--看到整个画面时,看不到苍蝇蚊子;看到苍蝇蚊子的时候,看不到整个画面。

“它除了关于历史的纪事之外,还有一个现在进行时。苍蝇蚊子还在里面。”方力钧说,“这是很坏的一个语言,别人总是强调你没告诉我,或者你欺骗了我。我明明白白告诉了你,而且用最细的方法,在最显著的地方把它画下了,但是你还是会忽视。”

昆虫成了当下方力钧绘画中的“混儿”(麻将用语,或者叫“听用”、“财神”),“它有的时候是主题,有的时候只是制造视觉和心理空间的一个‘混儿’。它可以在任何地方使用或者不使用。这就使得作品脱离一种定式。用了多了之后会把喜欢看我作品的人搞得神经兮兮的,总是有阴影。”

他也开始做雕塑,有一些相对直观的生存和死亡的思考、社会状态与心态的隐喻。

一个多层的铁架子,每一层上都是肉色的圆滚滚的小人,每一层的空间自上而下渐渐变小。上层中层的小人还能站着干自己的事或者闲溜达,下边的慢慢只能躺着趴着。最底下的两层已经看不见人,肉色的液体从铁板间的缝隙里淌出来。

一群满满挤在铁笼子里的肉色的圆滚滚的小人,手里拿着各式粗笨的武器--弹弓、铁链、石块、关刀、步枪、火箭筒,瞪着茫然空洞的警惕眼神“一致对外”。

这些调侃显然比“光头”时期的方力钧更活泼更犀利。

方力钧不讳言自己过去现在为了卖画而画的作品。去年金融危机的时候,他还画了一幅“同舟共济”,“猴子呀马呀鸡呀在一个船上,像开玩笑一样的,在台湾办展览。现在画也不好卖,我得画好卖的吧。大家看了之后全乐翻了。最危急的时候也可以卖得最好。”

在展览时间线的末尾,他把自己正在构思的主题和工作方法也贡献出来。小幅的油画素材稿按照主题分类陈列:身体器官、医院、鸡的一生、牛的一生……随手涂抹的草稿伴随着文字:词典中查到的与鸡相关的词条,或者“一个被欺辱者的梦”,“蜈蚣的所有脚都变成利器所向披靡”。“心理、画面、文字的构想,方方面面得凑,凑到一种可能性的时候,它才能升华,然后才能够去表达。”方力钧说。

2009年12月24日

版E22

作者: 南方周末记者 李宏宇 实习生 李濛 发自广州 北京

开放时间:每周二至周日9:00-17:00(逢周一闭馆)

每日16:30停止入场

地址:广东省广州市越秀区二沙岛烟雨路38号

咨询电话:020-87351468

预约观展:

-

冬日的寒凉抵不过大家的热情。 广东美术馆的这个冬天, 因为观众朋友...